Contribuir a la reconstrucción de las memorias locales de mujeres víctimas directas e indirectas de accidentes por minas antipersonal (MAP), munición sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI), pertenecientes a las organizaciones de víctimas de MAP, MUSE y AEI en los municipios de Cocorná, San Francisco y San Luis, Oriente antioqueño.

Esta cartilla se construyó en el marco del proyecto de investigación “Contribuir a la reconstrucción de las memorias locales de mujeres víctimas directas e indirectas de accidentes por minas antipersonal (MAP), munición sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI), pertenecientes a las organizaciones de víctimas de MAP, MUSE y AEI en los municipios de Cocorná, San Francisco, San Luis, Oriente antioqueño”, con el fin de incorporar en los espacios educativo y comunitario la historia de los hechos victimizantes desde una perspectiva hermenéutica, que siente las bases para proyectar su futuro, además de fortalecer dichas organizaciones y brindarles soportes para la rehabilitación integral.

El objetivo número tres del proyecto giró en torno a la rehabilitación con base en comunidad (RBC). Se propuso indagar a los profesores, administrativos docentes, padres de familia, entre otros actores, sobre la prevención, rehabilitación y atención que las instituciones educativas han llevado a cabo en los procesos de formación de los niños, niñas y jóvenes de las zonas rurales de los municipios anteriormente señalados.

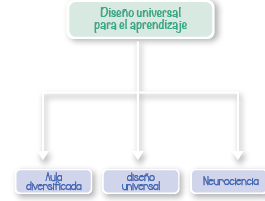

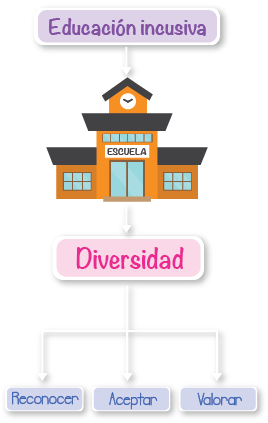

Para el logro de dicho objetivo se hicieron algunos foros educativos con los profesores y directivos del Oriente antioqueño, donde se plantearon las políticas de la educación inclusiva en las que se mueve el país, así como los “Lineamientos generales para la atención educativa a población vulnerable y víctima del conflicto armado interno” (2015) y las Herramientas escolares de educación en emergencias (Guía 56). Asimismo, se analizó que hablar de educación para todos y todas es hablar de enfoque diferencial, de inclusión, de atención a la diversidad.

Con esta cartilla se busca brindar herramientas a toda la comunidad educativa sobre los avances teóricos y las políticas del Estado en torno a la educación inclusiva, ubicados básicamente en los fenómenos más notorios de esta comunidad como son: la discapacidad, la rehabilitación basada en comunidad y el proyecto de vida, para, de esta manera, contribuir a mejorar la calidad de vida de cada uno/a de las personas que así lo requieran. A su vez, esta herramienta es un apoyo para aquellas/os que trabajan con personas que han sido víctimas de la violencia sociopolítica y que deben ser acompañadas de manera diferencial en su proceso de reparación integral.

Nota

El proyecto de vida se puede realizar con niños/as, adolescentes, jóvenes, personas mayores, etc. Lo que varía es la manera como se construye, pues quizás con los niños/as, adolescentes y jóvenes se pueden lograr mejores resultados por medio del arte; adicional a ello, tanto con los niños/as como con las personas adultas se debe analizar muy bien las metas a largo plazo, pues el proyecto de vida debe ser realista, y en ocasiones no es pertinente trabajar esta meta con personas adultas que están al final de su ciclo de vida, y con los niños/as se hace difícil la visualización porque aún están creciendo y formando su personalidad.

El proyecto de vida se sugiere trabajarlo dentro de la RBC, porque se considera una herramienta valiosa en los procesos de fortalecimiento con grupos de personas con discapacidad. Incluso se puede pensar en proyectos de vida para organizaciones y asociaciones, ya que se parte de lo individual para pasar a lo colectivo, y esto permite la construcción de sujetos políticos.

"Me es muy difícil entender la naturaleza de todas las cosas, es natural ser diferente, esta diferencia nos hace únicos ante los demás... Entonces ¿por qué me señalas como diferente a ti?; ¿acaso no somos distintos y por lo tanto en esencia lo mismo?"

Actualmente en Colombia se viene trabajando en pro de sensibilizar a la comunidad educativa y social sobre el derecho a la inclusión de las personas con necesidades educativas especiales. El Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud y Protección Social han implementado diversas estrategias para brindarles a las instituciones herramientas necesarias para la atención de dicha población, y aunque no ha sido fácil ya se habla de inclusión, por lo cual se está viendo la necesidad de resignificar sus proyectos con el enfoque de inclusión.

A continuación daremos una mirada general sobre los tipos de discapacidad y algunas sugerencias para trabajarlas en comunidad, y así poder lograr una rehabilitación basada en comunidad.

Los siguientes talleres se construyeron en el marco de la investigación, especialmente en el objetivo 3, los cuales se pretendía que las personas identificaran las habilidades y competencias para la reconstrucción de su plan de vida. Estos talleres se pueden implementar con cualquier tipo de población, teniendo en cuenta las necesidades y expectativa del grupo de personas.

- Alba Pastor, C. (2012). Aportaciones del Diseño Universal para el Aprendizaje y de los materiales digitales en el logro de una enseñanza accesible, en Navarro, J., Fernández, M.ª T., Soto, F. J. y Tortosa F. (Coords.). (2012). Respuestas flexibles con contextos educativos diversos. Murcia: Consejería de Educación, Formación y Empleo.

- Aragall, F. (2010). La accesibilidad en los centros educativos. CERMI: Ediciones Cinca.

- Alcantud, F.; Ávila, V. y Asensi, M. (2000). La integración de estudiantes con discapacidad en los estudios superiores. Valencia, España: Universidad de Valencia. Recuperado de: http://oficinasuport.uib.es/digitalAssets/108/108610_A4B3DF5Cd01.pdf

- CAST (2008). Universal design for learning guidelines versión 1.0. Wakefield, MA: Author.

- CERMI (2006). SID. Guía de recursos sobre Universidad y Discapacidad. MEC. Recuperado de: http://sid.usal.es/noticias/discapacidad/24564/1-1/el-cermi-elabora-una-guia-de-recursos-sobre-universidad-y-discapacidad.aspx

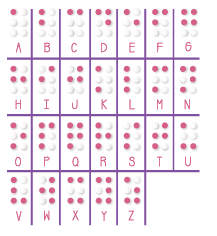

- Castro M. E. y Del Castillo M. (2002). Material Didáctico para estudiantes con limitación visual. Publicación INCI.

- Colombia, Presidencia de la República. Programa Presidencial para la Acción Integral Contra Minas (2008). Política Nacional de Acción Integral Contra Minas Antipersonal. Bogotá: PAICMA.

- Colombia, Presidencia de la República. Programa Presidencial para la Acción Integral Contra Minas Antipersonal (2012). Glosario Nacional Básico General de Términos de Acción Integral contra Minas Antipersonal. Bogotá: Vicepresidencia de la República.

- Conociendo las deficiencias (s. f.). Discapacidad auditiva. Informaciones generales sobre las causas y las limitaciones ocasionadas por esa discapacidad. Telecentros para Tod@s [Internet]. Recuperado de: http://www.tele-centros.org/telecentros/secao=202&idioma=es¶metro=11563.html

- Jáudenes, C. et al. (2004). Manual básico de formación especializada sobre discapacidad auditiva. 3.ª ed. Madrid: FIAPAS.

- Johnson, D., Johnson, J. y Holubec, E. (1999). El aprendizaje cooperativo en el aula. Buenos Aires: Paidós.

- Luckasson, R. y cols. (2002). Retraso mental. Definición, clasificación y sistemas de apoyo. 10.ª ed. Madrid: Alianza Editorial.

- Moreno, M. (2007). Políticas y concepciones en discapacidad: un binomio sin explorar. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Medicina.

- Naradowski, M. (1999). Después de clase, desencantos y desafíos de la escuela actual. Buenos Aires: Ediciones novedades educativas.

- Organización de las Naciones Unidas (1997). Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción. Bruselas: El Autor.

- Organización Mundial de la Salud (2012a). Introducción. Rehabilitación Basada en la Comunidad: Guías para la RBC. Ginebra, Suiza: OMS.

- Organización Mundial de la Salud (2012b). Componente de Salud. Rehabilitación Basada en la Comunidad. Guías para la RBC. Ginebra, Suiza: OMS.

- Organización Mundial de la Salud (2012c). Componente de Educación. Rehabilitación Basada en la Comunidad. Guías para la RBC. Ginebra, Suiza: OMS.

- Organización Mundial de la Salud (2012d). Componente Social. Rehabilitación Basada en la Comunidad: Guías para la RBC. Ginebra, Suiza: OMS.

- Pérez, N. (1998). La capacidad de ser sujeto. Más allá de las técnicas en educación especial. Barcelona: Alertes.

- Rodríguez, M. (1991). Las filosofías de la diferencia. Universidad de Valencia.

- Skliar, C. (2003). ¿Y si el otro no estuviera ahí? Notas para una pedagogía improbable de la diferencia. Buenos Aires: Libronauta.

- Skliar, C. (2005). Poner en tela de juicio la normalidad, no la anormalidad. Políticas y falta de políticas en relación con las diferencias en educación. Revista Educación y pedagogía, XVII(1).

- Soto, N. (2007). La atención educativa a niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales: Una mirada desde la integración y desde la inclusión (Tesis de doctorado). Universidad de Manizales-CINDE, Manizales.

- Soto, N. y Vasco, C. (2008). Representaciones sociales y discapacidad. Hologramática, V(8), 3-22. Recuperado de: www.unlz.edu.ar/sociales/hologramatica.

- Sosa, L. (2003). Los “cuerpos discapacitados”: Construcciones en prácticas de integración en educación física. Buenos Aires: Universidad Nacional de La Plata.

Investigadores Universidad de Medellín

Norely Margarita Soto Builes

Paula Andrea Valencia Londoño

Gabriel Alberto Ruiz Romero

Carlos Alirio Flórez López

Sulman del Pilar Hincapié

Investigadores Corporación Paz y Democracia

Laura Yamile Portilla

José Rodrigo Henao

Nancy Estela Marín

Juan Pablo Escobar Betancur

Maestrandos Coinvestigadores

Claudia Nayibe Sánchez

Verónica Osorio

Yuliana Arenas Valencia

Costanza Bruno

Agradecimiento especial a las asociaciones de víctimas de minas Antipersonal y Munición sin Explotar de:

Cocorná -ASOMACC-; San Francisco -ASOSAN-; San Luis -AVIMAS.

Diagramado y diseñado por

Centro de Comunicación Gráfica Publicitaria - Invitro

Universidad de Medellín

Integración de contenidos

David Herney Bernal

Imágenes

Tomadas de Freepik

Ver información de las imágenes

Vector de Escuela diseñado por Freepik

Vector de Escuela diseñado por Freepik Vector de Escuela diseñado por Freepik

Vector de Escuela diseñado por Freepik Vector de Escuela diseñado por Freepik

Vector de Escuela diseñado por Freepik Vector de Escuela diseñado por Freepik

Vector de Escuela diseñado por Freepik Vector de Escuela diseñado por Freepik

Vector de Escuela diseñado por Freepik Vector de Bebé diseñado por Freepik

Vector de Bebé diseñado por Freepik Vector de Niños diseñado por Freepik

Vector de Niños diseñado por Freepik Vector de Moda diseñado por Freepik

Vector de Moda diseñado por Freepik Vector de Amor diseñado por Freepik

Vector de Amor diseñado por Freepik Vector de Banner diseñado por Freepik

Vector de Banner diseñado por Freepik Vector de Escuela diseñado por Freepik

Vector de Escuela diseñado por Freepik Vector de Negocios diseñado por Freepik

Vector de Negocios diseñado por Freepik Vector de Fondo diseñado por Freepik

Vector de Fondo diseñado por Freepik Vector de Fondo diseñado por Freepik

Vector de Fondo diseñado por Freepik Vector de Libro diseñado por Freepik

Vector de Libro diseñado por Freepik Vector de Libro diseñado por Freepik

Vector de Libro diseñado por Freepik Vector de Icono diseñado por Freepik

Vector de Icono diseñado por Freepik Vector de Niños diseñado por Freepik

Vector de Niños diseñado por Freepik Vector de Escuela diseñado por Freepik

Vector de Escuela diseñado por Freepik Vector de Animal diseñado por Freepik

Vector de Animal diseñado por Freepik Vector de Escuela diseñado por Freepik

Vector de Escuela diseñado por Freepik Vector de Fondo diseñado por Freepik

Vector de Fondo diseñado por Freepik Vector de Manos diseñado por Freepik

Vector de Manos diseñado por Freepik Vector de Comida diseñado por Freepik

Vector de Comida diseñado por Freepik Vector de Banner diseñado por Freepik

Vector de Banner diseñado por Freepik Vector de Naturaleza diseñado por Freepik

Vector de Naturaleza diseñado por Freepik Vector de Naturaleza diseñado por Freepik

Vector de Naturaleza diseñado por Freepik Vector de Pascua diseñado por Freepik

Vector de Pascua diseñado por Freepik Vector de Logo diseñado por Freepik

Vector de Logo diseñado por Freepik Vector de África diseñado por Freepik

Vector de África diseñado por Freepik Vector de Viajes diseñado por Freepik

Vector de Viajes diseñado por Freepik Vector de Naturaleza diseñado por Freepik

Vector de Naturaleza diseñado por Freepik Vector de Fiesta diseñado por Freepik

Vector de Fiesta diseñado por Freepik Vector de Comida diseñado por Freepik

Vector de Comida diseñado por Freepik Vector de Caballo diseñado por Freepik

Vector de Caballo diseñado por Freepik Vector de Negocios diseñado por Freepik

Vector de Negocios diseñado por Freepik Vector de Papel diseñado por Freepik

Vector de Papel diseñado por Freepik Vector de Icono diseñado por Freepik

Vector de Icono diseñado por Freepik Vector de Escuela diseñado por Freepik

Vector de Escuela diseñado por Freepik Vector de Pescado diseñado por Freepik

Vector de Pescado diseñado por Freepik Vector de Pescado diseñado por Freepik

Vector de Pescado diseñado por Freepik Vector de Fondo diseñado por Freepik

Vector de Fondo diseñado por Freepik Vector de Tienda diseñado por Freepik

Vector de Tienda diseñado por Freepik Vector de Escuela diseñado por Freepik

Vector de Escuela diseñado por Freepik Vector de Escuela diseñado por Freepik

Vector de Escuela diseñado por Freepik Vector de Personas diseñado por Freepik

Vector de Personas diseñado por Freepik Vector de Perro diseñado por Freepik

Vector de Perro diseñado por Freepik Vector de Cumpleaños diseñado por Microvector - Freepik.com

Vector de Cumpleaños diseñado por Microvector - Freepik.com Vector de Comida diseñado por Freepik

Vector de Comida diseñado por Freepik Vector de Juego diseñado por Freepik

Vector de Juego diseñado por Freepik Vector de Flor diseñado por Freepik

Vector de Flor diseñado por Freepik Vector de Madera diseñado por Freepik

Vector de Madera diseñado por Freepik Vector de Logo diseñado por Freepik

Vector de Logo diseñado por Freepik Vector de Motocicleta diseñado por Freepik

Vector de Motocicleta diseñado por Freepik Vector de Perro diseñado por Freepik

Vector de Perro diseñado por Freepik

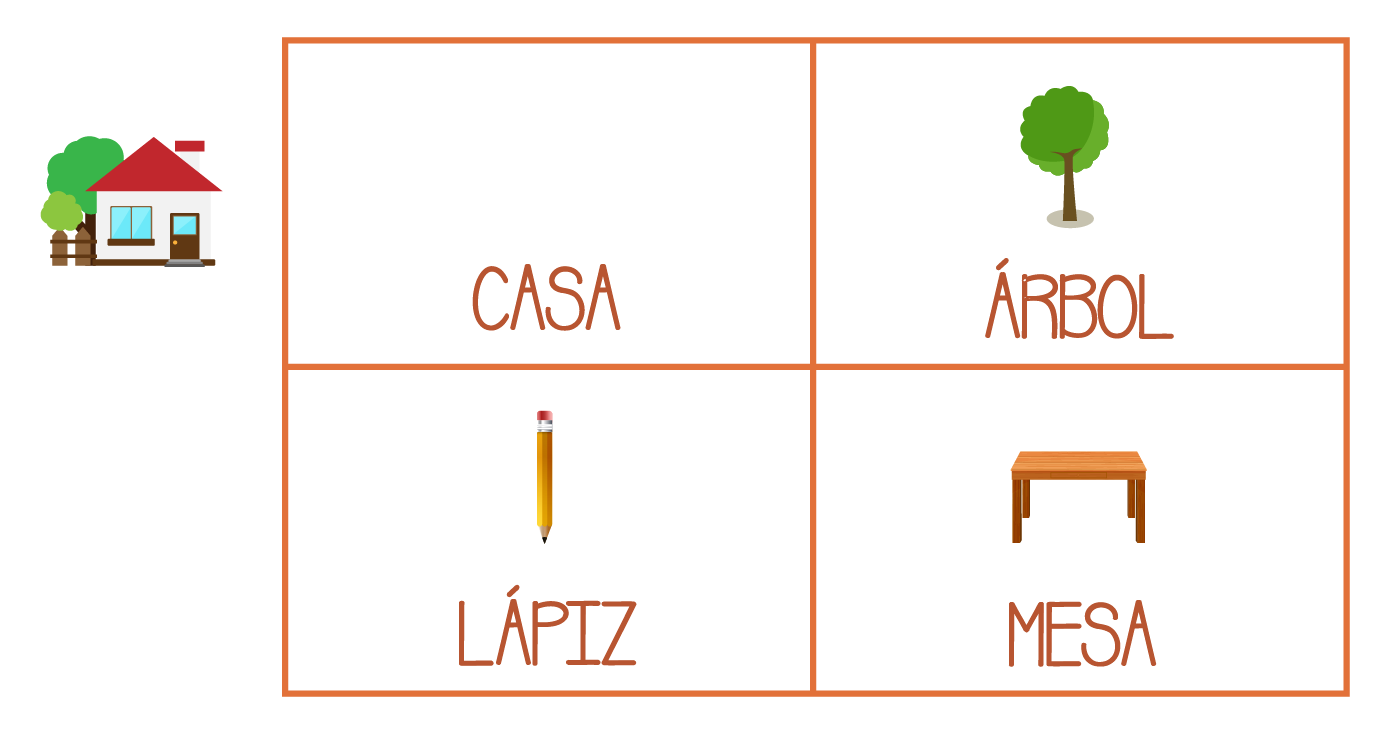

ELABORACIÓN DE ALBUMES

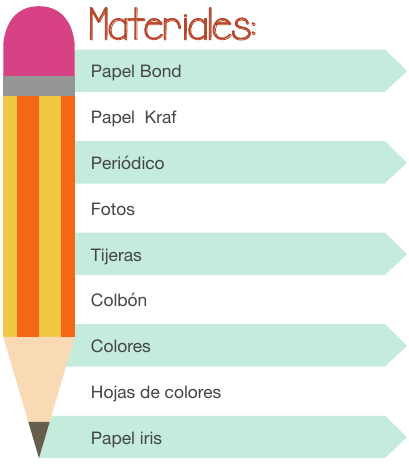

Materiales:

- Cartón

- Tijera

- Crayolas

- Pegante

- Lápiz

- Cuadrícula

Procedimiento:

El docente entrega a los alumnos una cuadrícula elaborada en cartón, cartulina o block, para ser llenada de acuerdo a la categoría que se desea trabajar (objetos, animales, núcleo familiar, entre otros). Cada alumno dibujará y pintará sus láminas y luego las pegará en el recuadro donde esté el nombre.

Finalidad:

Estimular la creatividad, incentivar la lectura y afianzar la motricidad.

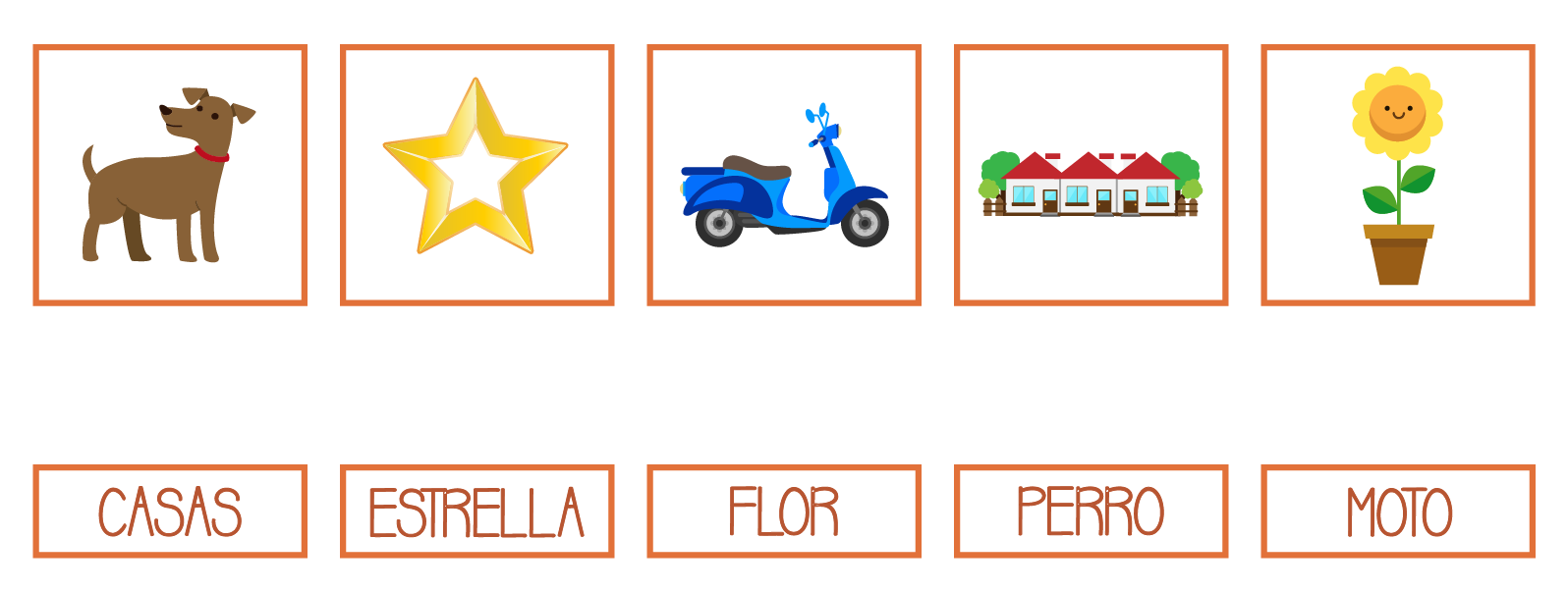

APAREAMIENTO DE PALABRAS Y FIGURAS

Procedimiento:

El docente entrega a los alumnos una hoja donde aparecen varias figuras y al frente sus nombres en forma dispersa. Los alumnos deberán relacionar la palabra con la imagen correspondiente y leerla en voz alta.

Finalidad:

Estimular la concentración, fomentar la lectura y afianzar la motricidad.

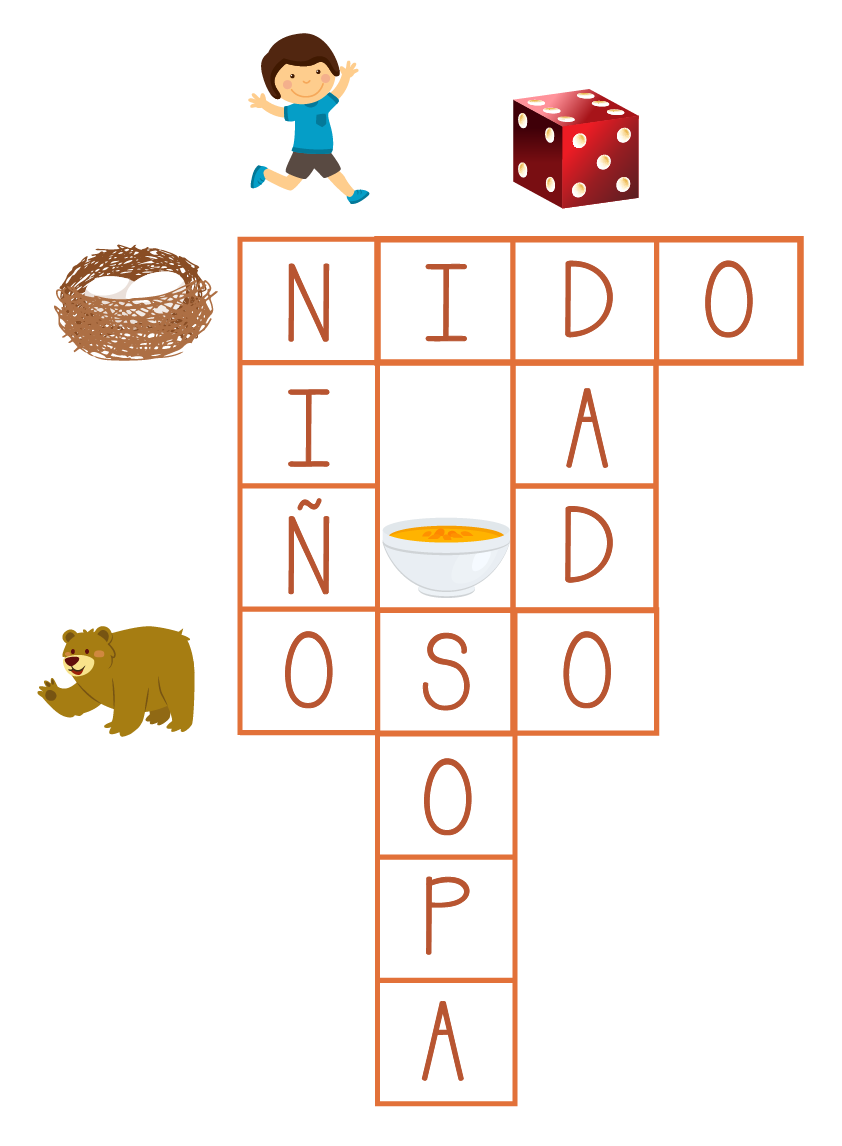

CRUCIGRAMAS

Materiales:

- Crucigrama

- Crayolas

- Lápiz

Procedimiento:

El docente entrega un crucigrama a cada alumno, en el cual deberán escribir el nombre de la imagen, sea vertical (de arriba hacia abajo) u horizontal (de izquierda a derecha)

Finalidad:

Estimular la creatividad, incentivar la escritura y lectura, y reconocer la literalidad

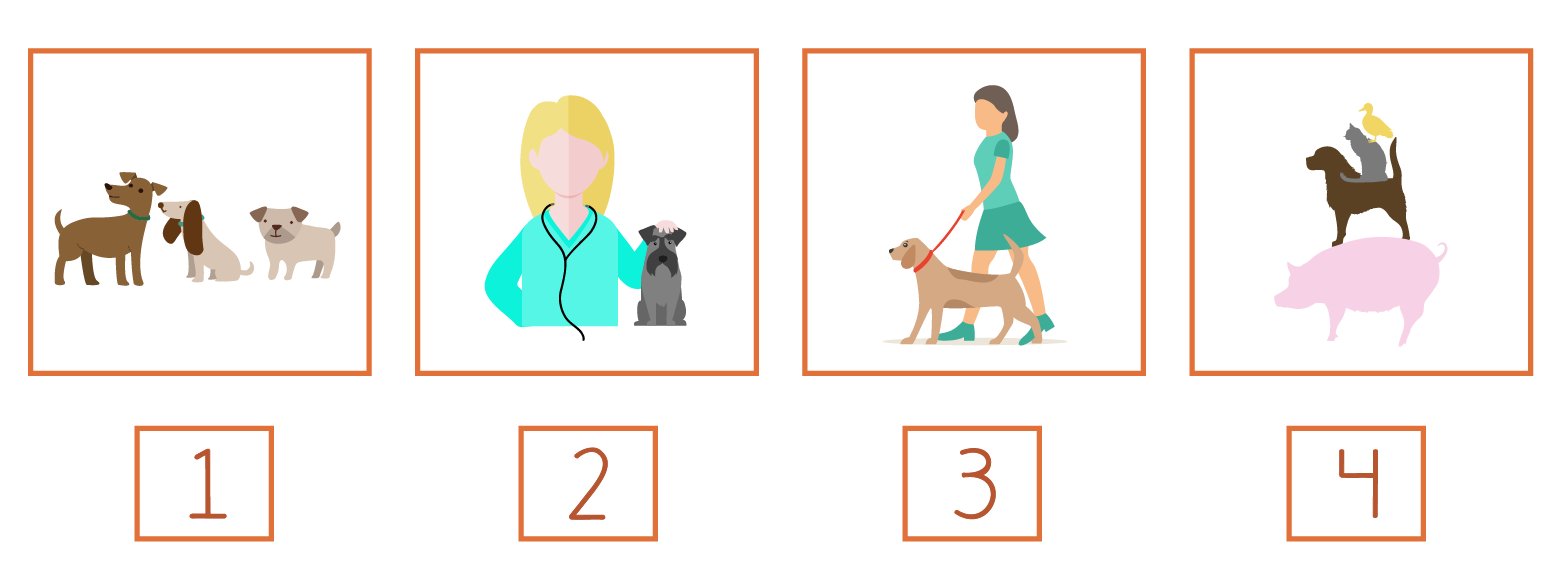

CREACIÓN DE HISTORIETAS

Materiales:

- Hoja con imágenes

- Tijeras

- Crayolas

- Pegante

- Lápiz

- Cuaderno

Procedimiento:

El docente entregará a los alumnos una hoja con varias imágenes, las cuales deberán recortar y pegar en el cuaderno en el orden que consideren que ocurrieron los hechos, enumerarán las imágenes y luego escribiran una historia relacionada.

Finalidad:

Estimular la creatividad, incentivar la escritura, afianzar la motricidad y escritura de números.

BOLSA MÁGICA

Materiales:

- Crayolas

- Lápiz

- Recortes de revistas

- Pegante

- Cuaderno

Procedimiento:

El docente pedirá a sus alumnos que traigan de sus hogares recortes de figuras relacionadas con el proyecto, seleccionará algunas y las introducirá en una bolsa; cada alumno sacará una figura al azar y deberá pegarla en su cuaderno, colocándole nombre y describiendo sus características. Luego cada alumno deberá compartir su trabajo leyendo lo que escribió.

Finalidad:

Estimular la creatividad, incentivar la lectura y escritura y fomentar la autoconfianza.

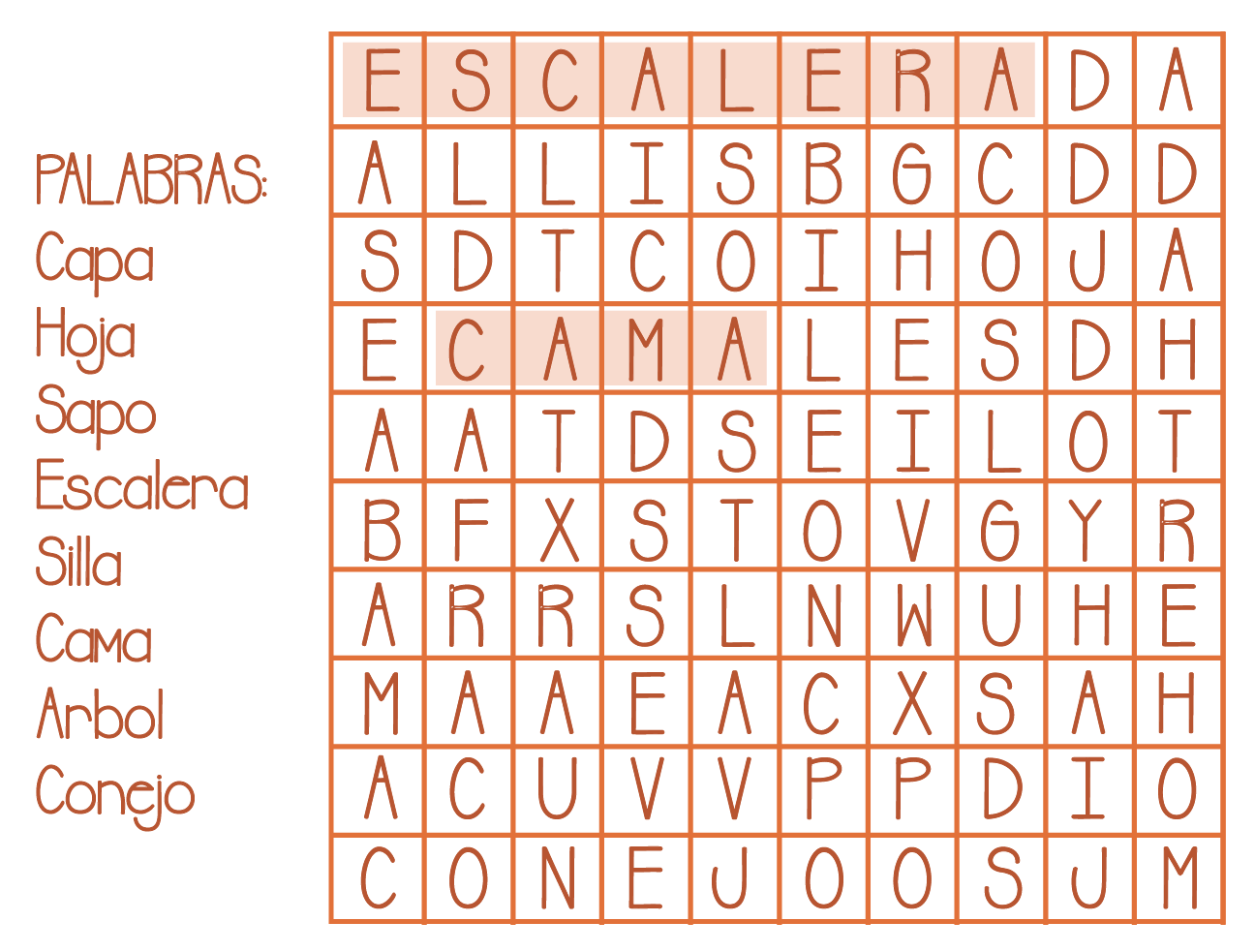

SOPA DE LETRAS

Materiales:

- Cartón

- Crayolas

- Lápiz

- Cuadrícula

- Regla

- Cuaderno

Procedimiento:

El docente entregará a cada alumno una sopa de letras, en la cuál deberán buscar las palabras sugeridas, luego dibujaran en el cuaderno objetos relacionados con las palabras y escribirán una frase por cada dibujo

Finalidad:

Estimular la creatividad, incentivar la lectura y escritura, estimular la concentración y afianzar la motricidad.

MEMORIAS

Materiales:

- 12 cartones con imágenes de objetos

- 12 cartones con los nombres de los objetos.

Procedimiento:

El docente elaborará conjuntamente con los alumnos las fichas, haciendo uso de material reciclable. Luego organizará a los alumnos en grupos de a 3, expandirá las fichas sobre una superficie, con el objetivo de que cada participante busque la pareja correspondiente con figura-nombre. Ganará quien acumule mayor cantidad de fichas

Finalidad:

Fomentar el reciclaje, incentivar la lectura y escritura, y afianzar la concentración

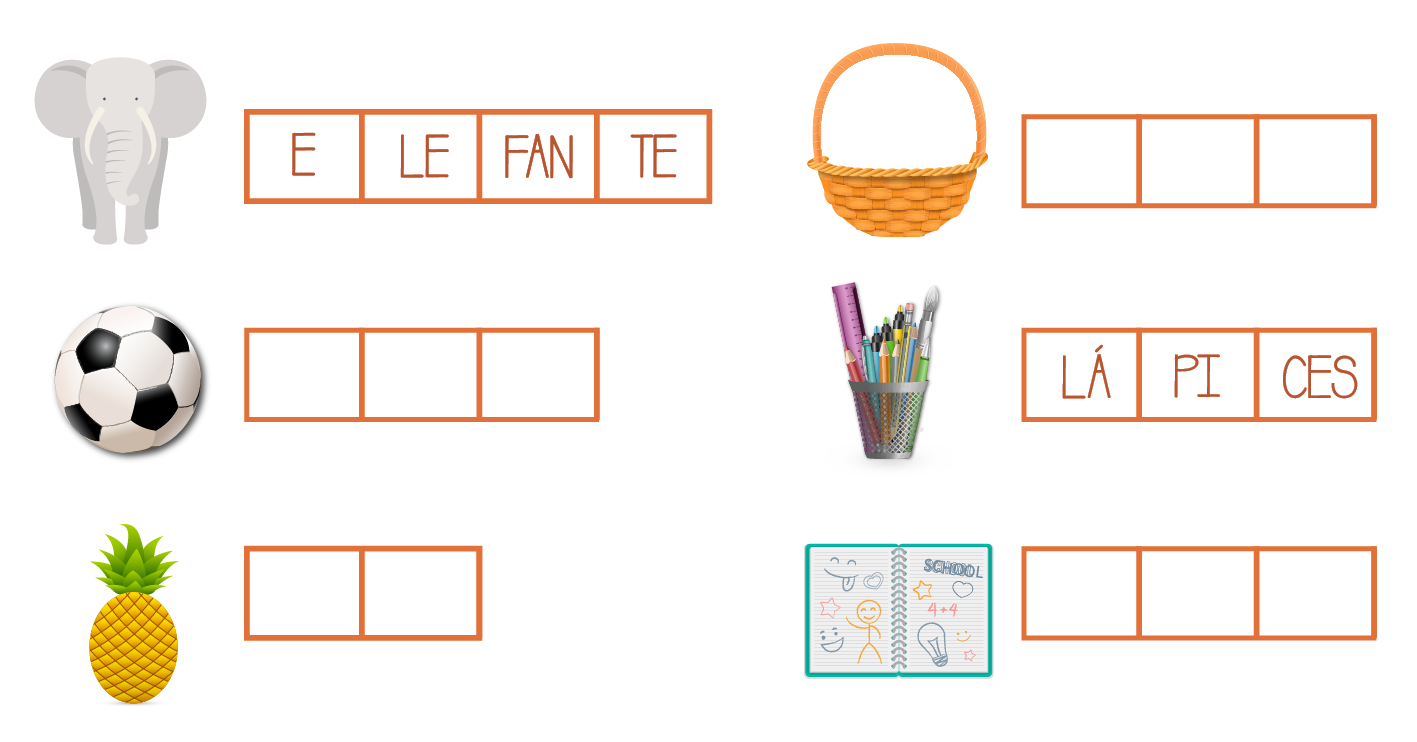

SEPARACIÓN DE PALABRAS EN SÍLABAS

Materiales:

- Hoja con figuras

- Lápiz

- Crayolas

Procedimiento:

El docente entregará a cada alumno una hoja con imágenes y espacios para las sílabas. El alumno deberá escribir la palabra correspondiente separada por sílabas en la cuadrícula. Se dará un tiempo para finalizar la actividad y luego el docente mostrará la actividad resuelta.

Finalidad:

Incentivar la lectura y escritura e identificar sílabas.

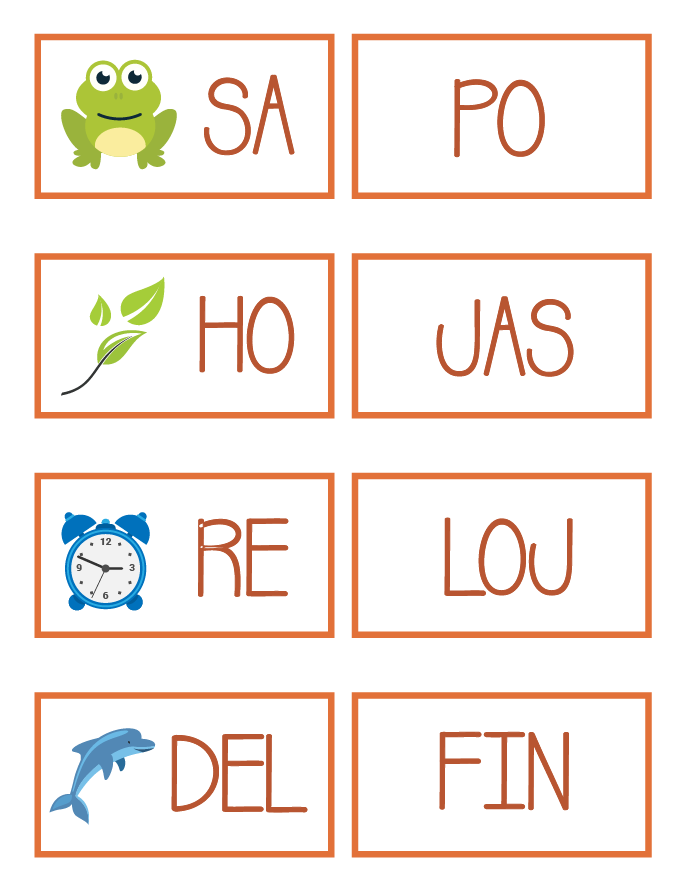

PALABRAS PARTIDAS

Materiales:

- Crayolas

- Lápiz

- Cartón

- Tijeras

- Contact transparente

Procedimiento:

El docente proporcionará a los alumnos unas tarjetas que contienen la mitad de una palabra; es decir, una tarjeta contiene la imagen y media palabra, otra tarjeta contiene la mitad de la palabra anterior. Se repartirán en grupos de a 3 y ganará quien logre formar mayor número de palabras.

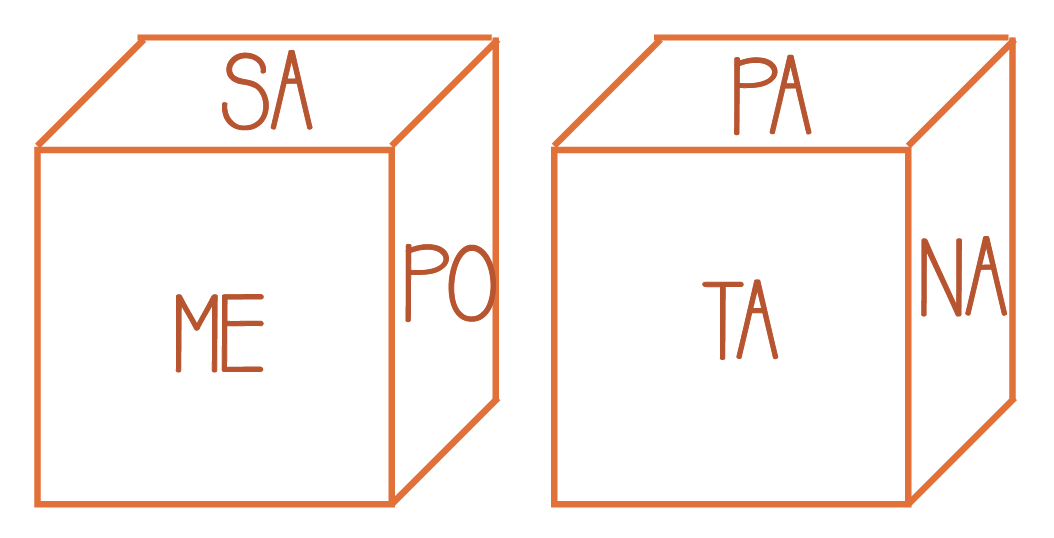

DADOS

Materiales:

- Crayolas

- Lápiz

- Cartón

- Tijeras

- Marcadores

- Contact transparente

Procedimiento:

El docente elaborará los dados con sílabas. Los alumnos tirarán los dados, y si puede formar una palabra con las sílabas, la dirá en voz alta y anotará un punto. Gana el niño que acumule mayor cantidad de palabras.

Finalidad:

Incentivar la lectura de una manera divertida.

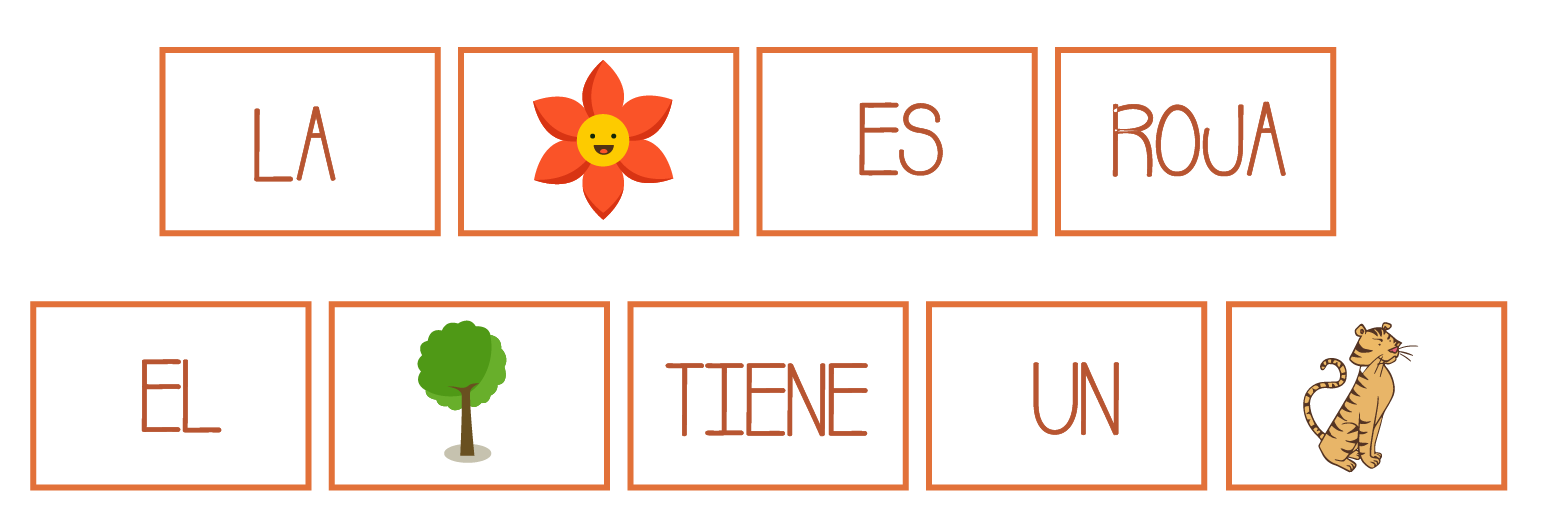

CREACIÓN DE ORACIONES

Materiales:

- Crayolas

- Lápiz

- Cartón

- Tijeras

- Contact transparente

Procedimiento:

El docente elaborará tarjetas con palabras e imágenes, las cuales ordenarán los alumnos de tal manera que formen una oración mezclando palabras e imágenes.

Finalidad:

Incentivar la lectura de una manera divertida.

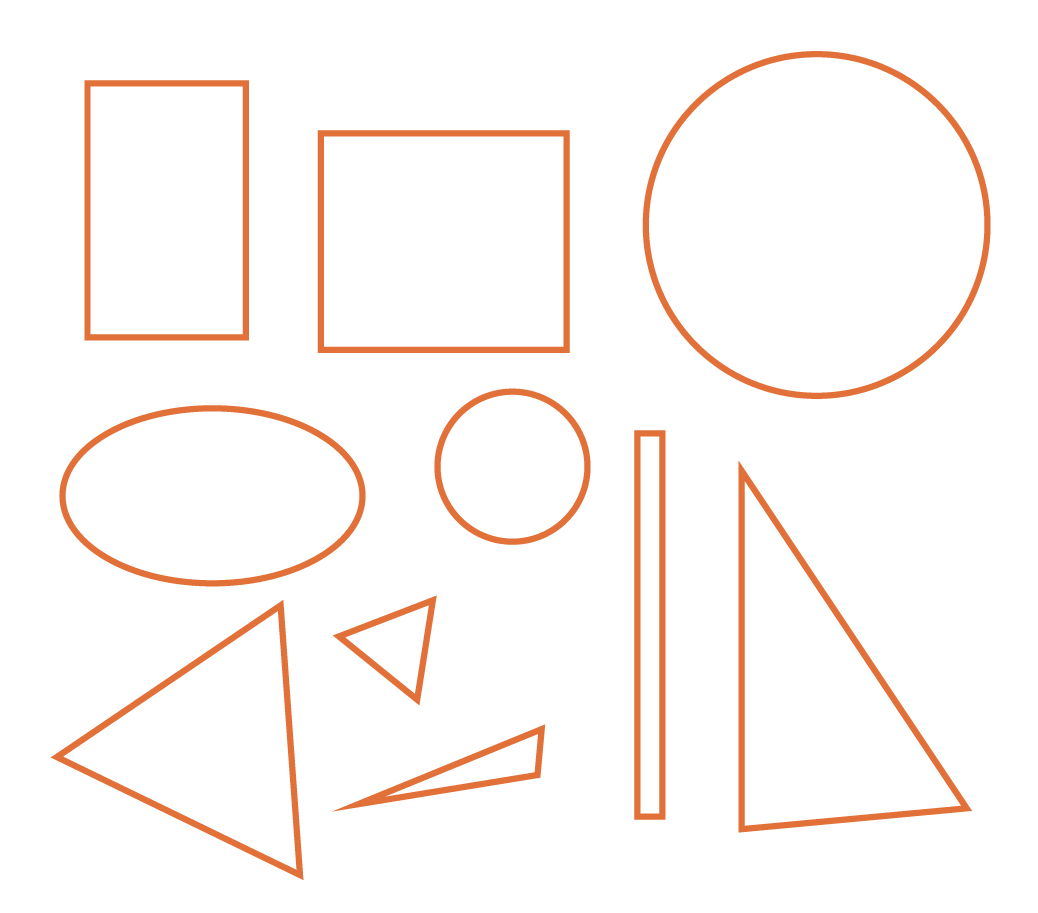

COMPOSICIÓN CON FIGURAS GEOMÉTRICAS

Materiales:

- Figuras geométricas

- Cuaderno

- Lápiz

Procedimiento:

El docente organizará a los alumnos en grupos, les hará entrega de figuras geométricas de diversos tamaños, as cuales deberán identificar escribiendo sus nombres en el cuaderno. Después se incentivarán a crear figuras de objetos y animales.

Finalidad:

Estimular la creatividad, incentivar la escritura, identificar figuras geométricas

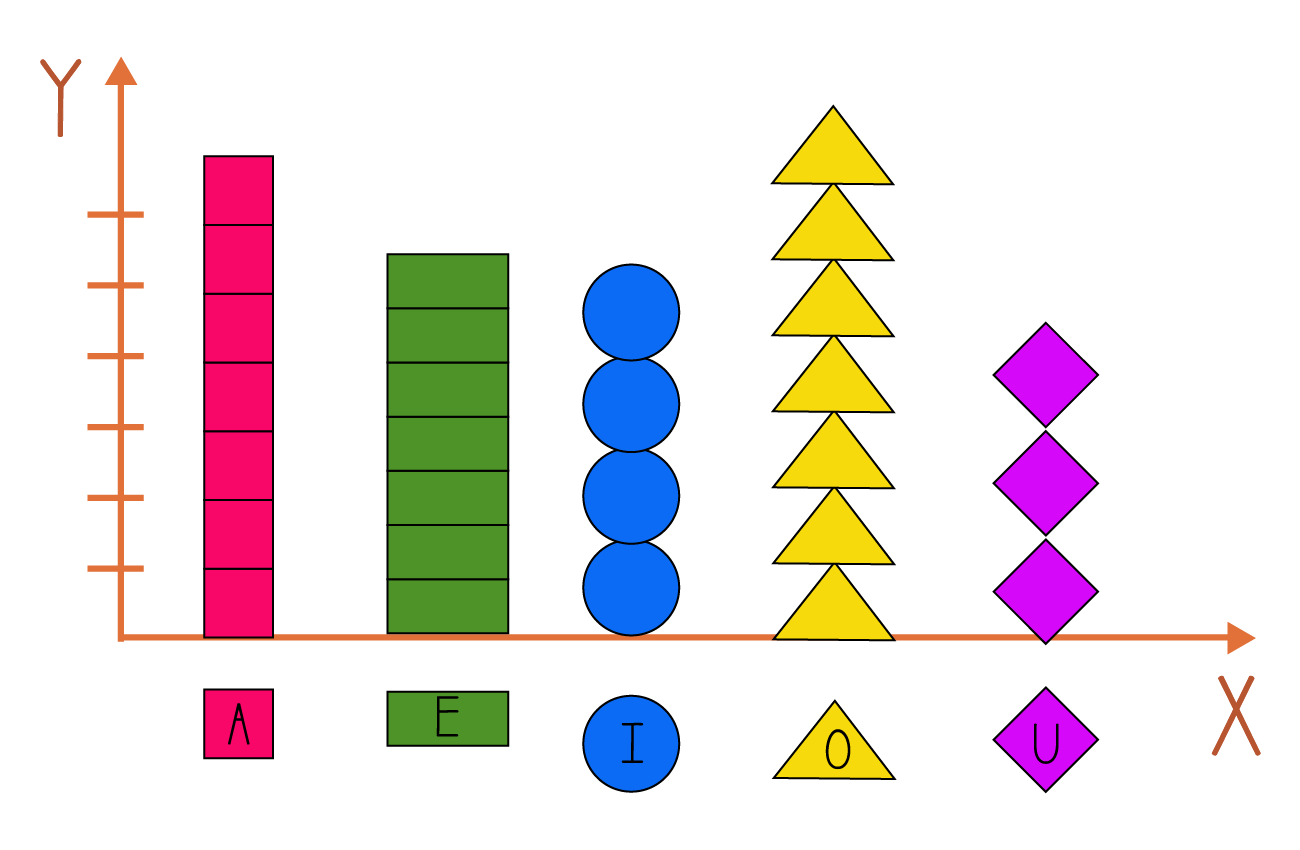

GRÁFICOS HISTOGRAMAS

Materiales:

- Figuras geométricas recicladas

- Tirro

- Lápiz o crayolas

Procedimiento:

Cada alumno tomará la cantidad de figuras geométricas de acuerdo ala cantidad de vocales que contenga su nombre ( A= cuadrado, E= triángulo, I= círculo, O= rectángulo, U= rombo). En cada figura dibujará las letras que corresponda. La docente dibujara en el tablero unas líneas de coordenadas por el eje y colocará la altura y por el eje x la figuras geométricas . Cada alumno pasará a colocar las vocales donde corresponda. Una vez que se termine, se procede a analizar el gráfico; cuál barra es la más alta (moda), cuál el la más baja, la más mediana. Otra forma de analizarla es por colores.

Finalidad:

Fomentar la observación, brindar nociones de estadística, analizar gráficos.